香港視覺藝術評論人培訓計劃 2018

陳福善奇幻舞台 [1]

撰文 : Cecilia Wong

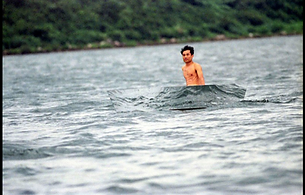

早前到香港藝術中心看過「灣仔文法:過去、現在、未來式」,灣仔,無論在過去還是現在,都在香港具有舉足輕重的位置,這次展覽集合十八名本地及海外藝術家,其中一幅我最喜愛的作品:陳福善的《非法移民》。

陳福善的作品以人物及動物如魚為主題,採用較為鮮明的色彩,表現香港特色的一面,作品散發出夢幻童真的超現實想象。由於陳福善出生於巴拿馬,技巧上初期是西洋畫,到七、八十年代利用水墨與西洋畫法糅合。

1985年的《非法移民》,看似是一幅先用毛筆以墨線勾畫出物象的外形,然後著色完成的卡通式水彩畫。畫中不只描繪出灣仔的海,亦同時呈現出香港當年成為不少偷渡者目的地之歷史。畫中上半部分看到船上狹小空間的擠迫情況,乘載著男女老幼十多名,船上的人神色各異,有些神色緊張、有些則互相指責、有些則木無表情,遠處還有一位戴著帽子的漁夫,面露難色,而畫中下半部分看到兩條很大的魚,水域中有不少人像幽靈般在活動,冒死游去而進入香港海域,畫中更有一部分不完整的圍牆,水域中的人和魚自由自在地穿插,但流露出他們極擔憂的神情,看似是希望能避過水警而偷渡登陸。

陳福善以卡通式人物畫的手法,而非傳統的中國水墨畫法,反映當時的政治形勢和社會的不平現象[2],把當時香港所面對難民潮的實況描寫得淋漓盡致[3],更對海有著極為深刻的印象,海上是值得被紀錄下來的有趣風景。

他以兒童畫[4]般的人物,通過他那夢幻的手法展現出來,第一眼是令人無法參透到畫中的意思,有趣的地方就是那種好奇心的探索,探索這充滿童真趣味的陳福善繪畫世界。[5]

評論文章 2018年

(排名不分先後)

導師: 吉暝水

撰文 : Cecilia Wong

【藝遊筆記】 《是五十年不變,抑或未變?—— 香港國際攝影節「PROVOKE & Beyond 挑釁以外」》

撰文 : Choy Po Yin

挑釁時代 - 探索影像表達50年

撰文 : Iris Chung

撰文 : Janice Mak

《Provoke》──淺談「挑釁時代:探索影像表達50年」的顛覆性

撰文 : Kelly Yu

撰文 : Krystal Wong

撰文 : Li Hoi Ping

撰文 : sin mei chun jan

撰文 : Krystal Wong

撰文 :Kelly Yu

撰文 : Janice Mak

撰文 : 陳樂軒

導師評語:

[1] 文題很重要,下次記得寫埋~

[2] 手法上的取態,與「政治形勢和社會的不平現象」有何關係?如無,請分兩句。另,手法的選擇,有冇咩特別意思?

[3] 如何「描寫得淋漓盡致」? 海 + 難民潮,不免想起越南難民的事。加上創作年份也似乎吻合。不妨多說一點越南難民的背景,才能夠說明點解「描寫得淋漓盡致」~

[4] 為何有這樣的取態?兒童的筆法,但說難民這麼沉重的議題,有何效果?

[5] Overall:文章用了相當筆墨分析畫作,觀察仔細,有好些地方可以再延伸討論。例如:筆法上,畫者何以有這樣的選擇?可以多些 research(google下),如果找不到說明,你也可以大膽一猜。

另外,作品時代背景對於解讀此作頗為重要,宜交代一下 1980 年代香港面對甚麼難民議題。同時,也可將近年歐洲難民潮加入討論。一來豐富D,二來也令話題更富當代意義。

文題是「陳福善奇幻舞台」,而現時行文見到「奇幻」,但「舞台」不多。點解覺得這是「舞台」呢?像一台戲嗎?

【藝遊筆記】《是五十年不變,抑或未變?[1] — — 香港國際攝影節「PROVOKE & Beyond 挑釁以外」》

撰文 : Choy Po Yin

1968年,日本攝影雜誌《PROVOKE》(挑釁)面世,以粗獷、搖晃、失焦的黑白攝影風格,為日本戰後攝影界帶來衝擊。2018年,今屆香港國際攝影節主題展覽「PROVOKE & Beyond 挑釁以外」,借用於《PROVOKE》為引子,展示一批於1960–1970年代日本冒起的攝影師作品,以「挑釁」為尺,審視這批叛道離經的作品。

相片面世五十年[2] ,算不算已走了一個時代?一個時代的起首和終結,誰又能定斷?展覽策展人劉清平撰文:「縱觀這五十年的攝影發展歷程,可以說是翻天覆地;也可以說,我們並沒有走多遠。」是我們多年來對攝影藝術的理解、對攝影意義的探究;而我在這批黑白、糢糊、散亂的作品之中,我亦想問 — — 這個世界和社會已原地踏步,甚至退步了多少?

這次主題攝影共分了兩大部份,一是「挑釁時代 — — 探索影像表達50年」,展出日本攝影師如內藤正敏、濱口隆、東松照明、吉行耕平、森山大道等人的作品;二是《PROVOKE》創辦人之一中平卓馬個展,以其不同人生階段的作品,呈現他如何以影像反思影像本質。

雖然兩個展覽分別位於石硤尾和中環,但毎個展覽的脈絡頗能獨立成章。前者勾劃出的「挑釁」來自於一眾攝影師對挑戰舊有的攝影技巧和美學,以及攝影師介入被攝物的程度和鏡頭的視點。細江英江作品浸出一抹抺鬼魅和幻想;出自森山大道,那粗糙又光暗大反差的人物影像;野村佐紀子拍攝的人像負片照;再到濱口隆走入社運現場拍攝,記錄社會, 還有吉行耕平的《公園》系列,他於晚上走到公園,摸黑偷拍一群群窺淫癖者窺探纏綿中的情侶。

後者則聚焦中平卓馬一系列個人攝影作品,表現出攝影與他的人生經歷和覺悟,何以互相牽引。他一邊攝影,一邊探索攝影理論;又因為曾酒精中毒,失去長期記憶及認知,他的攝影風格逆轉,其人生歷程本身已是不斷對自身作出的「挑釁」。[3]

再把兩展並置解讀,在那個屬於日本經濟起飛的時代中,「挑釁」是一本雜誌、攝影師的作品及際遇,三者集合起來呈現出攝影師眼中的當時的社會面貌,亦似乎可以誘發起挑釁以外的反照 — — 作品指涉到的社會運動、性、裸露等等,在「曝光」五十年後,至今仍然被視為挑戰社會的行為。[3]

「挑釁時代 — — 探索影像表達50年」展覽場內,展區以攝影師劃分,每個展區亦以不同形式、物料呈現作品;牆上作品的說明標籤散略,參觀者專注觀察相片的構圖與光影,直接接收並理解照片本身的視覺訊息。想特別一提森山大道的作品展區,他的作品被放大印在畫布上,相片本身粗糙的顆粒在如畫布上有如顏料筆觸 ,是相是畫,霎時難分; 連同上方提到吉行耕平的作品,策展人再讓觀眾賞試「偷窺」的經驗,為本身已是「挑釁」的作品再賦予少見的觀賞形式。至於在中平卓馬的個展,其部份黑白及彩色作品在同一空間相對放置,亦有作品投映於牆身和地面上,參觀者置身相片中觀看被折曲的畫面,看相亦看人,看到自己、看到其他參觀者、也看到在2015年離世的中平卓馬,他和攝影顛覆的一生。這次展出似乎也是策展團隊帶來的一次「挑釁」,相片本身靜止不動,卻以多種媒介和觀賞經驗來策劃展覽。[4]

"A Language to come" 是這次攝影展的主題口號,意念也許取自中平卓馬曾出版過的影集 “For a language to come”(《為了該有的語言》) 。一張張只有黑與白的純粹中,留下的挑釁是要批判慣性, 一直到五十年過後依然歷久常新。

是不變或未變,寄望今日重新翻閱過去, a new language is yet to come[5] 。

**********

【展覽|挑釁時代 — — 探索影像表達50年】

策展人:長澤章生

日期:26.10. — 2.12.2018

時間:12–8PM

地點:賽馬會創意藝術中心 L0及L1藝廊

藝術家:濱口隆、細江英公、倉田精二、森山大道、內藤正敏、中平卓馬、野村佐紀子、澤渡朔、SPEW、須田一政、東松照明、吉行耕平

— — — — — — — —

【展覽|中平卓馬 Nakahira Takuma】

策展人:黃亞紀日

日期:3–27.11.2018

時間:12–8PM

地點:HART Projects at H Code

Event Page:https://www.facebook.com/events/245354146146337/

導師評語:

[1] Good question

[2]「相片」是指甚麼?日本攝影?攝影技術?今次展品?

[3] 描述only

[4] 綜合分析

[5] 呢段同個主線無關

[6] Overall:文題提出了大質問,which is good,而睇你在第二段時提到「我在這批黑白、糢糊、散亂的作品之中,我亦想問 — — 這個世界和社會已原地踏步,甚至退步了多少?」

我理解你想講「五十年不變,抑或未變」係指向社會性的,然而我讀下文,卻沒見到很多分析社會變化,分析點解變/未變的論證。

來到最後,你的結語是「a new language is yet to come [Office5]」,應該是指「未變」吧?未變的是甚麼呢?因為「作品指涉到的社會運動、性、裸露等等,在「曝光」五十年後,至今仍然被視為挑戰社會的行為。 [Office5]」嗎?

如果上述一句是你想提出的重點,就應該多加篇章去說,提出一些社會運動、性、裸露影像,今日仍然禁忌多多的例子。

挑釁時代-探索影像表達50年[1]

撰文 :Iris Chung

拍攝者與被攝者的關係就像「同是天涯淪落人」,波蘭著名導演奇斯洛夫斯基(Kieślowski)早年拍攝紀錄片出身,他曾這樣說,「作為一 名攝影師有甚麼資格去拍攝別人的傷痕和私隱,即便如此,我也是介入他們的生活之中,承受同樣的傷痕。」以此對照日本二戰後甚具顛覆意味的攝影雜誌《PROVOKE》,強調攝影師有記錄現實,批判現實的責任,甚至以自己的生命介入這場社會改革的鬥爭中。[2]

今年香港國際攝影節以「挑釁時代-探索影像表達50年」,打正旗號以日本60-70年代間冒起和活躍的攝影師作主導。甚具爭議的攝影大師中平卓馬也是此次參展者之一,但他的作品並沒有與其他攝影作品放在一起,而是放在另一個畫廊裡展出,可能與版權有關而作此安排。[3]

中平卓馬的名字相信在各大攝影展中不會陌生,他的作品都在向社會、政治、文化、語言提出拷問,正如他的人生寫照,酒精中毒、失憶、燒毀作品,無不以生命對抗現實的不滿。中平卓馬的「晃動模糊」傾向無政府狀態,向現實下戰書與自我毀滅,因此他也是決不妥協的,並且以自己的生命為代價而實踐之。[4]

在此次展覽中,最具挑釁意味,不得不提吉行耕平的《公園》系列,不但挑戰道德底線,甚至將「偷窺」、「犯罪」的行為掛上「攝影師」的名號,光明正大地曝光於人前,不敢引起連番思考,攝影師有何資格,或以甚麼職業道德拍攝這些照片?[5]

《公園》系列攝出人們在公園裡做出私密的行為,有情侶親熱、有集體性愛、有疑似輪姦,亦有男性旁觀者加入趁機「抽水」摸女生。有說吉行耕平用了半年時間實地考察才開始拍攝,作為攝影師他有責任反映當時的社會狀態,但面對侵犯私隱,以及縱容犯罪行為,是否也無動於衷?吉行耕平認為是一種時代記錄,記錄了那個年代的放縱,姑勿論爭議結果如何,但在職責和道德上如何取捨,交由公眾思考。

[6]

導師評語:

[1] 這是展覽的題目,而不是你文章的標題吧?

[2] Good opening

[3] 很肯定嗎?否則換成問句較好。

[4] 既然這展覽不多中平的作品,甚至分開展出,何以特地花一段文字介紹他的風格?與這篇文章的主題又有何關係?

[5] 這段好,呼應你文首提出的疑問。

[6] Overall:哎,讀完覺得很可惜。文章開頭不錯,引用奇斯洛夫斯基的言,帶出疑問。本以為下文會就很多例子,討論傷痕和私隱,豈知有是有的,但只有吉行耕平。多些例子固然好,但只說吉行耕平也不是不可以。倒是中間「插播」中平卓馬就顯得格格不入。

另外,文章需要標題呢。行文都清晰可見你想討論的重點,何不用作文題呢?

「Provoke」- 挑釁的層層遞進

撰文 : Janice Mak

2018的香港國際攝影節主題展覽名為「挑釁時代:探索影像表達50年」。對比中文的標題,英文的翻譯 “Provoke the Age, the Acts: 50 Year’s Quest for a Language to Come” 來得更精準。開宗明義點出以1968年創刊的日本傳奇性攝影雜誌《Provoke》為軸心,描畫出那個躁動的60-70年代。在十多位攝影師包括中平卓馬、森山大道、細江英公、東松照明等風格不同的作品中捕捉到的「挑釁時代」: 戰後日本社會百廢待興、傳統價值的消亡,新秩序尚未確立,新舊交間帶來一波又一波的社會騷動。衝著《Provoke》雜誌而來的觀眾或許會覺得「到喉唔到肺」[1],但如策展人長澤章生所說,《PROVOKE》的關鍵在於裡面的精神。在時代的巧合下,一群年輕的攝影師陰差陽錯地創出一種風格。失焦、搖晃是手段,心中一團鬱悶躁郁的宣洩表達才是結果。

在賽馬會創意藝術中心(JCCAC)的展覽場地採取開放式設計,想如何入手觀賞悉隨尊便。讓人無法忽視的是踏入會場後首先遇上的細江英公作品 - 《薔薇刑》 。《薔薇刑》早1961年發表,是細江英公被三島由紀夫相中為自己拍攝的一輯個人肖像,用於三島將要出版的一本評論集。而1961年,《PROVOKE》的創辦人之一中平卓馬也還未從東京外國語大學畢業。展覽選用《薔薇刑》作為點題之作確實是別出心裁。三島由紀夫於1970年11月25日的三島事件中切腹諫世[2] 正正就是 “provoke” 的絕對演譯 (註: 根據Collins Dictionary, provoke 的其中一項解釋是 ”if you provoke someone, you deliberately annoy them and try to make them behave aggressively 如果你挑釁某人,你是故意惹惱他們並試圖使他們作出激烈的行為”) 。手中拿著、口裡輕叼薔薇花的三島由紀夫引領觀者在凝固的光影下遊走於那年頭的東京。鏡頭自街上走到屋內,從人前步入人後,身體由裹覆到赤裸,挑釁層層遞進[3],直指核心[4]。心頭的悸動化成行動,見於男男女女的公園”晚間活動”、校園內學生堅定卻惘然的眼神和成田機場戰慄的天空。 [5]

導師評語:

[1] 宜先解釋如何「到喉唔到肺」,再論長澤章生的見解。這樣才有對比。

[2] Good interpretation

[3] 「挑釁層層遞進」的意思不明?由外而內?

[4] 甚麼的「核心」?

[5] Overall:文題設定為「挑釁的層層遞進」,但內文未見充份解釋如何層層遞進(就只有結尾一段,匆匆幾筆,所以我問你是不是還有「下文」)。

以現有的文字來說,《薔薇刑》的分析是有趣,而且有意思的,但可惜同「挑釁的層層遞進」關係不大。

如果你想修改,建議:

1) 集中談《薔薇刑》,但好難寫得長,可能要加其他例子,拉闊來討論「相片內和相片本身同是挑釁」。

2) 繼續以「挑釁的層層遞進」為題,但要將現時末段增寫

Provoke《Provoke》

──淺談「挑釁時代:探索影像表達50年」的顛覆性

撰文 : Kelly Yu

香港國際攝影節兩大主題展覽之一、由長澤章生策展的「挑釁時代:探索影像表達50年」(下稱「挑釁時代」),以1968年創刊的《Provoke》攝影雜刊作為切入點,展出中平卓馬、森山大道、細江英公、濱口隆等十多位不同風格的攝影巨匠的作品。由於本人對於日本攝影認識不深,觀看時對展覽的安排有點不明所以;但對比另一主題展「中平卓馬」,以及兩年前另一個以《Provoke》作切入點的日本攝影史大型展覽,便發現「挑釁時代」所挑釁的正是觀眾對《Provoke》的定型印象。

2016年由Walter Moser策展的Provoke: Between Protest and Performance Photography in Japan, 1960-1975,集中介紹與《Provoke》相關的人物及其影響,同時將其放置於時代框架下,展現其與當時的攝影潮流諸如抗爭攝影,以至表現藝術的關係【1】。策展人更將三期《Provoke》雜誌的內頁分拆並排起來,儼如教科書。由黃亞紀策展的「中平卓馬」亦規規矩矩地展出中平卓馬的作品,並備有《Provoke》雜誌及攝影集供觀眾翻閱。[1]

反觀「挑釁時代」的佈局就顯得有點詭異,既不是按時序排列,亦不是按主題劃分。明明大家都說《Provoke》的風格是「粗獷、搖晃、失焦」,卻出現澤渡朔那猶如時尚雜誌的《KINKY》系列照片。勉強說它是以攝影師為單位劃分,將大師作品夾雜在年輕攝影師作品中,又似乎有點失禮。不但如此,大師的作品似乎並未受到應有「關注」,中平卓馬的《為了即將到來的語言》本應是最點題的作品,但展覽中以幻燈片呈現,稍為不留神便會錯過;森山大道的《醜聞》也以絲網印刷方式呈現在油畫布版和報紙上,感覺似布景;大師吉行耕平的《公園》系列被肆意「惡搞」,放大置於黑房內,迫令觀眾參與「偷窺」。[2]

撇除場地限制,筆者有理由相信實際上這正是長澤章生想要達到的效果。

長澤章生在一個訪問中曾指出,大家對「Provoke」有所誤解,「它不是一種風格,而是一種精神、一場運動。」【2】他認為,「Provoke精神是反對固有制度,對政治也好、社會印象也好,最後都是你如何看這個世界。」【3】

到底長澤章生的解讀是否有理?如果從《Provoke》雜誌的副題「為了激發思考的資料」來看,長澤章生的安排可能恰如其份。

對於立意打破傳統框框的《Provoke》來說,成為神聖不可侵犯的「經典」,其實未必是雜誌創辦人所樂見的。長澤章生為了觀眾拋開對「大師」作品既有印象的枷鎖,直接與作品對話,顯然下了一番功夫。

《Provoke》的前世今生

在展場最當眼位置,擺放了細江英公於1961年拍攝、由作家三島由紀夫擔任模特兒的《薔薇刑》;接下來的是東松照明的《啊!新宿》系列。森山大道曾是細江英公的助手,中平卓馬深受東松照明影響,這些似乎就是《Provoke》的「前世」。以對戰後日本社會的高速西化和主權受制於美國極為不滿、1970年切腹自殺的三島由紀夫打頭陣,又似乎挺能概括當時的時代精神。

至於《Provoke》的「今生」,長澤章生挑選了SPEW的《Mother》(2017),及野村佐紀子的《另一種黑色的黑暗》(2009),對觀眾而言可謂相當有驚喜。前者將照片放大至「起格」,驟眼看像是油畫;後者將負片變成主角,為攝影開拓更多可能性。

在現今這個速食文化[3] 當道的世代,長澤章生使出奇招向《Provoke》那種「激發思考」的初心致敬,其誠可嘉。但對於缺乏背景知識的觀眾(如筆者觀賞的時候),可能較難一下子掌握當中的顛覆性,看得一頭霧水。[4]

[5]

【1】Provoke: Between Protest and Performance – Photography in Japan, 1960–1975 https://www.albertina.at/site/assets/files/2079/presskit_provoke.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=pnED6AFgs_4

【2】《PROVOKE》五十載 日本攝影的挑釁時代 https://hk.lifestyle.appledaily.com/lifestyle/special/daily/article/20181031/20534211

【3】12日本攝影大師聯展 一格快門捕捉反叛年代

https://ol.mingpao.com/php/cultureleisure3.php?nodeid=1541701632819&subcate=culture&issue=20181109

導師評語:

[1] 我理解,呢個開頭係「先破後立」

《PROVOKE》的一般理解 VS 長澤對「PROVOKE」的理解

[2] 但講長澤的展覽時,卻不是「立」佢對 provoke 的另類理解,而係彈佢嘅各種問題

個 Flow 變左:

1) 其他策展人對 Provoke 的理解只是本雜誌

2) 長澤個策展好詭異

3) 不過我覺得佢係想咁詭異嘅

讀上去的效果變左翻來覆去,唔夠清晰地突出個其他人VS 長澤的對比

[3] 同「速食文化」有何關係??

[4] 很誠實的說法,也首尾呼應地強化了「對日本攝影認識不深」的頭盔,但這個頭盔有咩用呢?(除了防止 backfire 之外,對於整篇文章的結構是沒有影響的。從一篇文,一篇藝評的角度,這些沒有必要的 disclaimer 就可刪則刪了⋯⋯

[5] Overall來說:見到個 flow 是想做「先破後立」的,但依家個寫法對比未夠明顯。另,欣賞你嘗試解釋 SPEW 的作品,好多人都睇漏,我都諗唔到點解要放這組作品,但你提出了你的見解。

寫評論要有態度之外,勇氣都好重要。大膽地提出你的看法,太多「頭盔」只會減低你的說服力。寫藝評時,多嘗試用你的邏輯去說服人就可以,反正沒有人態度的是一樣的。說服人,不是要讀者睇完轉投你的立場,而是你文章的論證穩固,邏輯上無法挑戰。

《灣仔文法》展覽,作品與灣仔有何關係?

撰文 : Krystal Wong

在11月初結束的《灣仔文法:過去、現在、未來式》展覽中,策展人邀請了18位來自本地及與灣仔有著或有過關聯的海外藝術家透過不同形式的媒介,呈現出他們各自心中獨特的灣仔形象。灣仔作為香港其中一個新舊並存,極具多元化的地區,要用藝術來描述,如不考慮物理策展空間的大小和人力財力限制的因素,恐怕邀請一萬八千位藝術家來圍繞「灣仔」創作出的一萬八千件作品也會件件不同。因此,筆者對於策展人如何挑選哪18位藝術家及其相關的對題作品,成了筆者在參觀過程中的最大迷思。

筆者原本設想會在展覽中看到灣仔多元宗教發展脈絡,二戰時作為「小東京」的敘述,灣仔碼頭、酒吧街及美軍駐紮的關係等等關於「過去」的元素;以及刻畫現在灣仔繁榮富庶景象的作品;再來應當有一些作品用來描繪對灣仔未來型態的構想;或者還有一些作品是講述藝術中心如何持續推動灣仔文化的發展—— 畢竟這是紀念香港藝術中心成立40周年的旗艦展覽。當筆者順著入口路線參觀,一開始看到的關於灣仔海岸線的變遷、區內的公園、歷史上修道院故事等等不同元素的作品混合交替展出,倒也覺得作品排佈和諧又正路。[1]

但直到筆者看到於5/F和4/F之間過渡地帶展出的N.S.哈夏(N.S. Harsha)的裝置作品《Leftovers》時,簡直震驚。這一見如故的衝擊讓筆者瞬間就想起於2017年5月下旬在東京森美術館參觀的N.S.哈夏的個展《Charming Journey》,其副標題為《透過從南印度出發到達宇宙,探索當代藝術》(現代アートで巡る、南インドから宇宙まで)(註1)。當時《Leftovers》(註2)亦有展出,內容同樣是殘羹剩飯的印度菜隨意鋪在蕉葉上,旁邊紙座墊上的腳印暗示食客們曾經的存在。作為N.S.哈夏的一件觸目的作品,也是《灣仔文法》中難以被忽略的大型裝置作品,筆者忍不住好奇《Leftovers》跟灣仔文化的關聯應該如何解讀?如果借用同期本港展覽《挑釁時代:探索影像表達50年》中攝影大師中平卓馬的話:「一張照片的價值完全在於那位攝影家曾怎樣的活過」,那麼《Leftovers》在《灣仔文法》中的價值是否在於N.S.哈夏的身份——印度人,即印度藝術家的參展象徵了灣仔多元種族共存的特徵呢? 如果作品中的印度食物被換成了港式食品、蕉葉被換成雞公碗,會不會更貼地,更能呈現文化交融的現象呢?儘管藝術家已在牆上呼應的《With Leftovers》(註3)繪畫作品中加入少許中國傳統神話人物的頭像,但從觀者角度依然覺得《Leftovers》並非是《灣仔文法》這個地域主題展的最好選擇之一。

你能否分辨哪一幅是《Charming Journey》中的《Leftovers》,哪一幅是《灣仔文法》裡的《Leftovers》? 圖 | Krystal Wong

《Leftovers》並非是《灣仔文法》這個地域主題展的最好選擇之一。

無獨有偶,在4/F展廳中央位置擺放的許方華的《Process with body, water & pendulums》(註4)相信也讓不少觀眾百思不解:觀眾通過盪鞦韆,啟動諧振記錄儀,從而引發相連的水槽中水紋的震動又與灣仔有何關係? 直到看到牆上的文字解說,方明白原來在此場域特定裝置中,水槽中水流的變化並非關鍵,關鍵在於鞦韆的搖擺運動觸動了鞦韆座底下方的感應器,從而改變了1977年時香港藝術中心開幕紀念黑膠唱片的播放頻率,觀眾的參與相當於激活了藝術中心的一部分歷史.......這樣的裝置構想是巧妙的,但文字解說實在頗為牽強——即使觀眾的參與激活了藝術中心的歷史,那激活的這部分歷史又與灣仔的過去,現在或未來有何關係呢?類似的玩味重但又好像不太對題的作品是否應該被納入展覽中呢?

許方華,《Process with body, water & pendulums》。圖 | Krystal Wong

場內令人矚目的作品還有:《尋找失眠羊》攝影紀錄片。根據文字解說:「作品紀錄一群不同背景的觀眾獨自乘坐鏡船,漂浮並慢慢融入於天水之間,以字幕揭示乘客孤單的感悟。」但任筆者如何天馬行空,都無法理解整個作品到底與灣仔文化或藝術中心成立40週年有什麼關聯。而黎清妍的《漫游》、《外面某地方》,這兩幅抽象黑白人�物繪畫,散發隆重的孤寂感,被安排夾在描繪香港海港的塑膠彩布本和展示灣仔街頭巷尾面貌的攝影作品之間展出,更讓觀眾感到莫名其妙。策展人在策展宣言中寫到:「藝術家與灣仔之間的地方之愛,令觀眾漫步展場時,能夠感受到一種對意境的集體表述」,而在觀賞這些「離題作品」時,筆者既體會不到所謂的「地方之愛」,更感受不到「一種集體表述」。 [2]

梁美萍,《尋找失眠羊》。

(圖源:dslcollection網站)

黎清妍,《漫游》及《外面某地方》。

(藝術家供圖)(dslcollection網站)

貝浩登(香港)畫廊總監黃知衡(Uli Zhiheng Huang)曾說:「對於藝術家來說,個展固然理想,可能完整地呈現一個人的創作故事;而群展是一個由策展人架構的呈現。可以這樣說,個展是屬於藝術家的,而群展是屬於策展人的。」 在一些情況下,策展人在策劃群展時可能會受制於個人的資源和物理空間等條件,例如可能會優先選擇最熟悉最易邀請的藝術家及作品,多於最切題的藝術家及作品;比起最切題的作品,名氣最大的作品更有可能會被放置在展廳中最顯眼的位置,等等。為種種現實問題作出的妥協是無可厚非的[3]。然而策展人也應當時常提醒自己:清楚表達敘事是十分重要的。即使策展人在腦海中有某些想要訴說的故事或情愫,但如果所選取的作品無法準確又清晰地表達敘事或傳遞感情,不僅可能會讓展覽效果大打折扣,讓部分觀眾感到無趣或疑惑,更可能會使一部分觀眾沮喪地把疑惑歸咎為自己沒能力參透策展人的佈展苦心,從而對藝術敬而遠之。因此,除非策展人認為展覽是做給她/他一人欣賞的,否則請謹記展覽中展品切題的重要性。

利申:筆者很喜歡N.S.哈夏(N.S. Harsha)的《Leftovers》,許方華的鞦韆也讓筆者玩得很開心。

註1:《透過從南印度出發到達宇宙,探索當代藝術》的日語名稱為筆者譯。

註2 :根據森美術館網頁上《A "Charming Journey" Round the Works of N. S. Harsha #6》(https://www.mori.art.museum/en/news/2017/05/166/)一文中所寫,《Leftovers》是N.S.哈夏為於2008年在日本的個展所創作的作品,靈感源自藝術家本人对手工藝的興趣,而這一領域不斷被日本的工業化歷史和時代發展推向邊緣化。作品是由藝術家與一家生產塑料食品展示樣品的公司合作製作而成的。

註3 :根據《灣仔文法》中《With Leftovers》的標題所示,該作品為N.S.哈夏於2018年創作。

註4 :根據《許方華 (Phoebe Hui) @Chi K11 藝術空間》(https://www.pentoy.hk/?p=18230)一文所寫,《Process with body, water & pendulum》曾於2016年在中環的「X + Y:許方華及董永康雙個展」中展出,當時揚聲器播放的是古典樂章。

導師評語:

[1] 呢個 overview 唔錯,也突顯到之後覺得「唔對路」的感覺~

[2] 呢個問題,其實你寫許方華時答過自己 XD 如果作品要靠文字先補充到意義,作為 visual art 其寶唔多合格。拿,但呢度要小心呀~黎同許的作品都有convey 到 meaning,只不過個 meaning 同灣仔無關咋。以你呢篇文的寫法,你要 argue 的是作品同灣仔有冇關嘛。而你睇黎清妍作品時,要睇資料同文字先 get 到,即是佢 visually 俾唔到灣仔感覺你,所以你用來作為「唔灣仔」的例子,理由相當充份。無問題~

[3] 如果改成咁,會否好些?

//受制於個人的資源和物理空間等條件,策展人可能會優先選擇最熟悉最易邀請的藝術家及作品,多於最切題的藝術家及作品;比起最切題的作品,名氣最大的作品更又有可能會被放置在展廳中最顯眼的位置,等等。//

舊照今評 · 劃時代的挑釁

撰文 : Li Hoi Ping

隨着時代轉變,攝影經已不阻礙於任何拍攝器材[1] 。手機拍下的照片造就無數網絡紅人,航拍機更帶領大家進入未能想像的畫面。創新科技為攝影界不斷帶來衝擊,於今時今日百花齊放的年華,攝影展「挑釁時代,探索影像表達50年」竟然將一批日本舊照再次搬上大銀幕,令人質疑策展人似乎只在「翻炒」[2] 。在攝影展穿梭過後並不是預期的失望,反而帶着驚喜離開。展場一片片的白牆決意要一層一層的剥開日本過去的每一面,揭示時代畫面亦反映對攝影手法的挑釁,對照現今的攝影氣候,是次展覽仍然有着劃時代的渲染。

打開社交媒體所見,以身邊的人作為攝影對象的做法非常普遍。東松照明(1930-2012) 朦朧的佛系作品中,其中一個攝影對象是中平卓馬。當時中平卓馬正是跟隨東松照明學習攝影的學生,可以見到攝影師對日常生活的紀錄。作品佛系朦朧感好像錯手按錯快門一樣,失焦和隨性,與今天的Snap Shot 有異曲同工之妙。另外澤渡朔的時裝系列《KINKY》,相中模特兒後來成為其太太。這輯照片除了以彩色光影給予整個黑白展覽一個透氣位,亦為「男朋友角度」的先驅 。

能以社會問題為攝影題材的攝影師都有反抗精神,策展人長澤章生說Provoke精神是要反對固有制度。濱口隆(1931-)拍攝校園抗爭及成田機場《戰慄的成田機場》的抗議正正有着挑釁的精神,透過鏡頭造就一個反叛的年代。反觀香港的雨傘運動、保衛菜園村都成為攝影師的題材,可見這一種挑釁精神有着橫跨時代及國界的影響力,感受到策展人對於是次展覽選材也下了一番心思,比起現代的「日系文青」照片,是次攝影展非常「落地」更能將過去與現在連結起來。

攝影展「挑釁時代」在香港出現有着相互呼應的力量,令人深思香港亦是否正處於一個挑釁時代。策展人在環繞攝影展外圍的一排落地玻璃窗印滿森山大道(1938-)的《意外》,如題所見是一宗宗的交通意外及世界名人的意外事件,這些作品不全為森山大道的第一身現場攝影,是透過影報章雜誌得出的演繹手法,甭管它是原創與否。而吉行耕平(1946-)以紅外線底片拍攝的《公園》,策展人以黑布圍起凝造出《公園》入黑後伸手不見五指的感覺,站於漆黑中透過瞳孔對光線的適應才能「窺見」到這些公園的「打野戰」場面。兩位大師的拍攝手法完全推翻尋常的攝影角度,於今日來看仍然是那麼的觸不可及,策展人或許就是想大家去承接這一種劃時代的挑釁精神。

導師評語:

[1] 改成「攝影已不受拍攝器材所限」會否順D?

[2] 哈哈哈,因為「經典」所以再展出,又有何不可呢?反正梵谷、莫奈,展出百年都係咁,難道也是「翻炒」嗎?宜小心落墨~

空間式話劇

撰文 : sin mei chun jan

挑釁時代 當⽇本實驗影像對話香港國際攝影節

Provoke & Beyond: The Hong Kong International Photo Festival 2018

挑釁時代 : 探索影像表達50年Provoke the Age, the Acts

策展人講座:長澤章生

0 序幕-細江英公獨腳戲

以薔薇刑系列作了一個視角上強而有力的開場。驟眼一看,照中的作家三島由紀夫自我陶醉的橫躺《薔薇刑#2》,三島由夫咬著玫瑰如模特兒般的站立《薔薇刑#1》和對面猙獰的眼球《薔薇刑#19》,作品對立擺放,甚有作品間互相挑釁的意味[1]。長澤章生對展品擺位,重新富預了作品間的獨特對話,挑戰了攝影師對作品原有的定義。經過薔薇刑系列後終於展示了策展人語(有別一般展覽,普遍放設於展覽進場入口,有利觀眾先了解後觀賞),這用心的佈局,巧妙地讓薔薇刑擔任了是次展覽說書人一角,為展覽揭開序幕。

1.1第一話,第一幕,過場

策展人語旁邊,擺放在盡頭的細江英公攝影集,似乎是有所暗示[2](有別於其他的作品集擺放在靠前的位置,見圖深藍色標示)。策展人語與攝影集之間有條曖昧而狹窄的通道,稍不留神,必定錯過。帶著序幕留下的激動,期待著策展人帶領。怎料,小巷旁窗外卻迎來一遍青翠樹木,一下子平靜了開場的激動。岀其不意的安排,彷彿好讓觀賞者以平常心面對下一幕。

1.2第一話,第二幕

倉田精二不同系列的作品和內藤正敏《東京》系列。兩輯作品同為實錄風格,而且拍攝主題同樣關於日本文化[3],如黑幫的刺青文化,於當時相對開放的賣藝女子,日本五光十色的生活等等。題材偏向日本生活化[4]較為黑暗的一面,悄悄承接了「序」所帶岀氛圍。

心情稍稍平復後,迎來須田一政《我的東京》(黑白照)及澤渡明 《另類情趣》(彩色照) 。《我的東京》黑白照寫實的紀錄著日本的日常生活。孩童於街頭玩樂、結婚照、家庭照等等,刻畫岀日本溫情的點滴。《另類情趣》(彩色照)則有如外國潮流雜誌般的攝影風格,外國模特兒於海邊擺著各種專業姿態。據說照中的模特兒後來更成為了澤渡明的妻子,背後的故事更帶給岀絲絲甜意。兩輯截然不同風格的作品,強烈的對比。與開場和前一幕相反,第二幕均留下日本溫婉的一面。

1.3第一話,第三幕。

野村佐紀子《另一種黑色的黑暗》的中途暴光照,作品有如菲林底片,題材以男女的人像照及情欲照為主,與剛才形成了情感上強烈的對比,立馬為展覽濛上一片冇[5]糊的灰暗,有如跌入了黑暗的幽谷。每一幕作品的起承轉合都牽引著觀賞者的心思和情緒。

1.4第一話,第四幕,終

以東松照明《啊!新宿》作結,中央擺放一女子仰頭向天的照片,直接了當的令人有種“啊!”的感覺,其他作品圍繞日本情色男女生活,日本混亂不安的生活片段。再次藉由感官和偏激的題材,牽動一眾觀賞者的思緒。而悄悄擺放在《啊!新宿》當中的《編輯者中平卓馬》,稍不留便會錯過。有趣的是當中被拍攝的對象正正就是中平卓馬本人在激打拳手的練習球。終於在一眾作品最後看到中平卓馬的身影,而且更是以第一人稱[6]的角度岀現。在此,有如為第一話的終結揮下一記重擊。

2.1第二話,第一幕

粉紅霓虹燈隱約滲透一種暖昧不明的危險意味。森山大道《醜聞》系列展開了第二話的政治主題。之後由濱口隆一系列關於60,70年代的政治,社會運動黑白與彩色作品記錄照承接下去。

2.2第二話,第二幕

由三本《Provoke》真跡作一個小總結,更展示了高利豐的作品集。可惜作品集存放於玻璃櫃中,不能讓好奇者一探究竟。都市傳說森山大道與高利豐不和,這種疑真疑假的傳説讓作品之間的挑釁更為人津津樂道。

3.1第三話,第一幕

由SPEW, 橫田大輔,宇田川直寬和北川浩司的混合媒體作品,微微的回應了大會主題中的BEYOND。

3.2第三話,第二幕

進入黑房,靜待藥水[7]從布料中淨現。等待的過程讓觀眾有深刻體會,有如進入漆黑的森林公園中。等待過後呈現出來的是六張放大比例的近拍性愛照,令觀賞者有如身處其中,如攝影師般近距離拍攝對象,場景極為震憾,挑釁了觀賞者的道德線。

3.3第三話,第三幕,完

在投影無數非中平卓馬作品的等待後,終於仍來重點 - 中平卓馬《為了即將到來的語言》。一𣊬即逝的投影,讓觀賞者留下了無數的唏噓和疑問。整場展覽以唯一與provoke 雜誌有關連的主幹成員中平卓馬作品作結,但卻似要急急以投影手法收尾總結,到底這樣的安排是岀於什麼原因?表達什麼意義?如此的留白更為「Provoke & Beyond」帶來無限的思考。

4 劇終,彩蛋。

回望整個展場,玻璃貼滿森山大道《意外》系列。似在提醒筆者剛剛所遊走的路線只是一場意外,㧕或是長澤章生一手促成的意外[8]? 其他觀眾又與策展人展開了一場怎樣的意外呢?無論如何,長澤章生的幽默諷刺,挑釁一眾觀賞者的思緒,為展覽留下一片虛幻的留白。

總括而言,長澤章生善用了空間怖局,光與暗,黑與彩,虛與實,實錄與創新等等,作品之多元化亦多角度立體的展示了日本。不單高技巧[9] 並精闢的回應了主題的「挑釁」,展覽的留白更是畫龍點睛,輕輕點題,回應大會主題「Provoke & Beyond」中的「Beyond」,在觀賞者心中留下個小伏筆。如此精心策劃的怖局,心思細膩的編劇,為展覽推上令一個層面,生色不少。

導師評語:

[1] 挑釁在於

[2] 咩暗示呢?

[3] 以你舉出的例子,「社會」會否比「文化」更合適?

[4] 同上。「社會」可能更適合。

[5] 模?

[6] 「被拍攝的人」之意嗎?

[7] 純粹「藥水」之效?電筒的功勞呢?

[8] Like this question! 而且很配合你的題目~

[9] 係咪「高技巧」呢?技巧上,又好似唔係咩高難度動作wo?

「對位變奏:野口勇之於傅丹」:展品的變奏,身份的對位

撰文 :Krystal Wong

或許上世紀初那個在神奈川海邊動手造屋的小孩沒想到自己日後會成為促進東西文化交融的雕塑大師,或許七十年代末那個在海上流離漂泊的越南難童沒想到現在的自己會成為享譽藝壇的跨界創作人。而兩人最近更跨越了時間和空間,在複雜多元的香港「相遇」。

現正在M+展亭進行的「對位變奏:野口勇之於傅丹」展覽,由M+、傅丹及紐約野口勇博物館聯手呈現美籍日裔雕塑家野口勇,及越南裔丹麥籍藝術家傅丹的作品,兩者的作品以「對話」的形式展出,讓公眾探索兩位身處不同時代的藝術家的獨特和關聯。

各具特色的創作實踐

展廳內展出野口勇近五十年間的作品:《張力將盡時的抽象》和《鳥巢》等作品體現了其將輕盈物料用於雕塑的嘗試;創作於1950年前後的《竹籃椅》和《鴕型餐桌組合》則展示了他希望將雕塑的理念帶入生活,將藝術實用化、平民化的實踐;而野口勇於1937年為無線電雙向對講機設計的外殼,一款將護士頭巾和劍道面具合二為一的設計亦是其將現代及傳統元素相結合的佳作;以瀨戶石器為原料,並以日式工藝勾勒出柔軟線條的陶瓷碟,足以體現野口勇對運用日產物料的熟練技術;而野口勇充滿社會關懷的創作特色,亦通過《這受難大地》這一模擬空炸劃破地球表面的青銅雕塑直接表現出來。擺放於室外的《遊玩雕塑》,是野口勇將水管改造成的遊樂場設施,彰顯了他對塑造公共空間,及推動藝術大眾化的熱情。

《無線護士》及《竹籃椅�》| 圖片來源:香港M+博物館

環顧整個展廳,不難察覺傅丹以「亭榭園林」的理念將野口勇的三十多件作品圍繞著涼亭分散排布,營造出「枯山水」的侘寂意境, 或許傅丹意在以貫穿野口勇一生的日式美學向前輩致敬。

展覽現場| 圖片來源:香港M+博物館及紐約野口勇博物館

傅丹作為當代藝術家,提出M+展亭內的空間主要用於展示前輩野口勇的作品,因此僅在展廳中展出了《無題(為Akari PL2而建構)》一座模擬中國西南貴州山區侗寨的寶塔型鼓樓建造的杉木涼亭,和名為《拜拜》的十八世紀法國傳教士團體照等數件自己的作品。前者是本次展覽中唯一與野口勇展品crossover的作品,這座涼亭是東方庶民工藝的縮影;後者畫面中,五位準備離國前往越南傳教的傳教士中的兩位做出兩手輕牽的動作,作為天主教徒卻以此曖昧姿勢定格於相片之中,仿佛在透露一些不可告人的秘密。傅丹試圖通過藝術還原一些被人們忽略的東西,喚起公眾不同的思考。位置靠近《拜拜》的另一幅絹本畫作描繪了法國傳教士在越南殉教的畫面,表現出傅丹在其創作中對越南歷史元素的運用。連同基督木像,一項名為《熱舞》的作品,共同展現了傅丹創作中的別具一格的宗教暴力和殖民主義元素。另外,有別於野口勇經歷的戰爭年代,放置在涼亭下方的鷹麥煉奶紙箱,及場外集裝箱中的雀巢三花淡奶木箱,則反映了傅丹所處的資本全球化環境是如何影響他的藝術構思。而相比起野口勇,傅丹展出的作品反映其更聚焦於以藝術去承載古今個體的故事,探討個體經歷折射出的歷史輪廓。

《無題(為Akari PL2而建構)》圖 | Krystal Wong

《拜拜》| 圖片來源:香港M+博物館及紐約野口勇博物館

傅丹選擇將自己的展品擺放於場外的集裝箱[1],不僅體現了其去詩意化,突出實用性的策展風格,更是對自身過往海上難民身分的影射。

映照式的人生歷程:

野口勇和傅丹,兩位藝術家均擁有雙重的文化背景,均擁有輾轉遷徙的流離經歷。童年於日本度過,少年移居美國的野口勇以可拆卸、易變化的互扣式青銅組件拼裝成《奇鳥》,作為自我的投射之作——「我是日本人還是美國人,還是我既不是日本人又不是美國人」。出生於越南,但四歲時隨家人乘船逃難,後來定居丹麥的傅丹,則通過英法聯軍掠奪北京圓明園時無意帶回英國的一隻表情悶悶不樂的獅子狗,作為自身的隱喻——「被人忽視的我也被迫離開家園從東方來到西方,我也必須學習新的語言習慣新的飲食」。[2]

《奇鳥》圖 | Krystal Wong

《Looty,1865》| 圖片來源:亞洲藝術文獻庫

野口勇生於1904年,傅丹生於1975年,兩者在各自的時代裡都不斷嘗試開拓雕塑的邊界。野口勇的《秘密》和《太空印跡》等一系列採用廉價的工業原料製作的鋼片雕塑挑戰了八十年代時大眾對於「廉價」雕塑的可接受程度。傅丹展出的古羅馬雕像殘件則「動搖了西方藝術長久以來衡量美、完整和權威的標準」。

野口勇為改善二戰後和日本紙匠人失業的局面,創作了《Akari》(日語中為「日光」之意)系列的和紙燈罩,冀為和紙匠人們創造更多謀生的機會。於現場展出的《Akari》散發著的柔和光線,將濃厚的日系風情發散到四周。而沿襲野口勇以藝術改善社會的精神,傅丹將按原尺寸複製的自由女神像的散件散落到世界各地,提醒世人:自由(女神)屬於各國人民而非美國獨享。此次被隨意放置在集裝箱中展出的是雕像其中一隻耳朵的局部。

《我們人民(局部)》及《遊玩雕塑》| 圖片來源:香港M+博物館及紐約野口勇博物館

在本次展覽中,一位藝術家以自身的眼光和創作去探討另一位藝術家的作品,多重時代和空間的創作共冶一爐的策展方式不僅別樹一格,更可讓觀眾解讀到兩位藝術家背後更多的故事。野口勇和傅丹的人生際遇造就了他們的藝術風格,而他們的藝術創作又在無形中影響著自身的命運走向。「無國人」野口勇通過藝術找到自身立世的歸宿,移民者傅丹通過藝術重�掌命運。而本無交集的兩條生命軌跡亦借由藝術得以交融聚首。

或許觀眾亦能通過兩者的藝術創作,感受到跨語言的美學;透過瞭解野口勇的人生和傅丹的經歷,覓得藝術家與自身的微妙連結。 [3]

導師評語:

[1] 貨櫃?

[2] 仔細閱讀得來的「對位」,讚!

[3] Overall:咦!比較之下,上次真係好D wo @@ 這篇文的長處在於你仔細閱讀作品和資料,努力找出兩個藝術家之間「對位」之處。呢部分的功夫做得很足夠,超讚!但如你文題「展品的變奏,身份的對位」,「身份的對位」見到很多了,但「展品的變奏」就比較弱(我估 「各具特色的創作實踐」部分應該係回應「展品的變奏」的,但現在的寫法流於展品介紹+物料分析,需要多些整合)。

文章整體結構也有些建議:先講共同(身份),再講不同(作品),讀者會易些 follow。一開頭就兩者有咩唔同,會容易讀到 lost 左。

另一個可以發揮之處是,你都有提到少少的——他們的背景相似(無根呀,難/移民);但他們生於不同年代(相差超過半世紀呀!),年份不同之下,作品是否也會因此有所不同?(尤其物料選擇,有沒有時代的反映?)

離散者的對話

──談「對位變奏:野口勇之於傅丹」

撰文 : Kelly Yu

觀看M+博物館舉辦的「對位變奏:野口勇之於傅丹」展覽,首先便對展題「對位變奏」充滿好奇。而英文展題其實只有「Counterpoint」(對位)而沒有「Variation」(變奏)。

提起對位法這個詞,就想起小時候學琴要練習的巴哈二聲部創意曲。對位法原指兩段不同的旋律相互交織、相輔相成,卻又各自保持獨立。展覽分為兩個部份,樓上展覽廳主要擺放野口勇的作品,而傅丹為野口勇的Akari PL2型燈具而建構的「涼亭」將展品連繫起來,營造出庭園氛圍,感覺和諧。地下一層包括兩個貨櫃,主要為傳丹的作品,有一種淒冷的氛園,但一旁又擺放野勇的鮮紅色作品《遊玩雕塑》,感覺不太搭調。所謂的「對位」,似乎並非從展覽佈局著眼,細看展覽場刊,不難發現兩位藝術家的最大的共通之處,是離散者的身份。

野口勇是私生子,父親野口米次郎是日本詩人,母親是美國作家兼編輯。野口勇遭父親嫌棄,母親其後另嫁他人,令野口勇從小感覺自己無論在東方抑或西方都是局外人。野口勇曾在羅馬尼亞裔雕塑家Constantin Brancusi的工作室工作,亦曾師從國畫畫家齊白石,與Williem de Kooning、杜尚等西方藝術家私交甚篤,造就他的國際視野,但他的不少作品仍展現出日本美學元素,如《Akari 21N》、《竹籃椅》、《三腳花瓶》和《鬼》,分別運用紙、竹、笠間石器、瀨戶石器等日本傳統工藝物料來製作。《無題》、《鳴石》和《遠方》等石雕造型不規則,流露出古拙質樸之感。野口勇曾提及,雕塑的目的就是塑造空間,這個展覽的佈局似乎也特別強調這點,因此作品並沒有既定的觀賞路線,而是像公共空間般,讓觀眾以觀園的方式觀看,走到那裡看到那裡。

傅丹的作品偏向關注雕塑或物件被放置到不同空間所產生的意義,他的大部份作品放置於貨櫃內展出,這與其童年時難民經歷不無關係。越南裔的傅丹4歲隨家人逃難,後由丹麥貨船救起,隨之定居丹麥。他亦有意無意地作自己的作品製造出「漂流」的歷程,賦予新的解讀方式。如他原尺寸複製美國自由神像的《我們人民》,化成近三百個部件,分別運往世界各地,這次在M+展出的是耳朵的部份。美國自由神像是由法國製造,但《我們人民》則是中國工廠出品。當自由神像這個標誌式的雕像被分散到各地,其所賦予的象徵意義似乎也難以識別。另一件作品《玻璃鞋》以德文尖角體謄寫格林兄弟《灰姑娘》原版的部份情節,只節錄故事殘酷的一面,令故事更加恐慌。古羅馬雕塑主要用來炫耀權威,㰻吹個人崇拜,《的暖是體身》和《舔我,舔我》將古羅馬雕塑切割成碎片,顛覆西方傳統美學觀念之餘,亦將權威瓦解,使其變得脆弱。象徵著西方自由、幸福和權力的符號,從其文化語境中抽離、斷章和重新定義,與移民離開熟悉的土地,被灌輸截然不同的文化,重新定義自己的生活方式,不無相似之處。

看這個展覽時,倒也像對巴哈的創意曲的感覺一樣,就是那種各自訴說著自己的故事,也不會讓你有很強烈感情起伏。野口勇的作品較多藝術形式或物料上的探索,而傅丹的作品較概念化,如果沒有「涼亭」《無題》和「鳥籠」《馬蹄籠》這些作品貫穿其中,視覺上實在很難說得上有任何可以對話的部份,但離散者的身份令二人有一種無形的牽引。

C&G 《「最」大展》- 存在和消失

撰文 : Janice Mak

或許是社會的氛圍使然;也許是 C&G 的背景讓藝術家們有暢所欲言的信心。《「最」大展》不是刻意營造,但卻不經意地政治味濃。

大館的馬建事件、外國記者協會副主席Victor Mallet更新香港工作簽證被拒、及剛好在這一兩天發生,歌手何韻詩舉行的音樂會嘉賓台灣重金屬樂隊「閃靈」,因為閃靈赴港工作證申請了一個多月都一直未有收到入境處正式答覆而無奈宣布取消。(註:閃靈樂隊主唱林昶佐於2016年1月代表主張台灣獨立的「時代力量」參選立委選舉並勝出,他當年10月欲來港看演唱會,申請簽證亦不成功。)

創作自由收窄了,言論自由每況愈下相信是數十年來香港藝術家面對最嚴峻的狀況。剛巧 C&G 在籌劃這個《「最」大展》,讓參與的藝術家自訂主題創營造屬於他/她/們的「最」。參展藝術家以「最」為題,媒介不限,作一件/一組其認為是平生「最???」的全新作品。

政治味濃似乎是《「最」大展》中最「無可避免」了。走入土瓜灣牛棚藝術村的展覽場地,立馬映入眼簾的便是兩件控訴味重的作品:MC 仁 以女性衛生棉條及燒烤網砌出的香港特區區旗,名為「最閪」;以及設在這展品後面,黑馬騎士團的 「勁大力打壓言論自由獎」- 黑色金屬造像的拳頭打在 "Freedom Of Expression "的字樣上,論述[1]強力清𥇦。

其他作品例如楊秀卓的「最恐怖的日子將會到臨」,塗鴉牆上寫上紅字"老大哥在𥄫實你」;陳式森(三木)的「最香港獨立」以脆弱的紙盒及竹桿打造一枝搖搖欲墜、不堪撃潰的香港旗。是發洩憤怒、是警世預告、是垂死掙扎、是心存寄望,都是對香港社會現況的對話和反饋。

一些非直白論述政治的作品成為了《「最」大展》中的小清新。 兩組三件的木雕塑品[2]安安靜靜、老老實實地閑置在一扇窗下的牆壁。不浮誇、不張揚、一不小心就會錯過了,卻是我覺得在這次展覽中其中一件最能讓人細味咀嚼的作品。

何遠良用從街上拾來的木材,歷經逾十數年的創作。自 1999年起,兩組作品經歷了一段長時間的改造和再改造。每一次都是藝術家與木頭、作品和自己的對話。每一次的對話也是不能逆轉的。被雕走的木材豈能"完璧歸趙"?這就是一趟又一趟,何遠良的「最不能逆轉的對話(The Most Irreversible Dialogue)」。

《「最」大展》中,每一件作品也是一場對話。有與社會狀況或事件對話,就如陳素珊的 「最十萬火急海報」,就是對新聞上常常有的救援新聞有感而發。有與另一個人或組織的對話,程展緯的「最關 C&G事」就非常到肉地寫出一封給藝術發展局的"諫言信"。劉南茜的「最恐懼日記」則是自己與自己的對話。

有一件作品我認為能與何遠良的作品進行一場有趣的對談就是朱耀煒的「最唔想買的作品- 週期」。

朱耀煒的作品旨在討論藝術、創作及金錢之間的關係。這是展覽中少有的機械裝置作品。主角是一個垂直轉動的圓盤。圓盤的表面貼上水寫紙,遇水即見墨跡,而水份蒸發後又回復原來面貌。圓盤由小齒輪緩緩推動,與釘在盤上的垂直海棉互相磨擦。海棉附著一個吸水的棉線,從下面的水杯源源不斷地吸水。如是者,觀眾看見墨跡不斷產生又不斷消失。

回頭看何遠良的作品,木雕塑上的每一個面向也記載著不同時期作品被雕塑的歷程。而朱耀煒作品上的圓盤卻恍彿紀錄了每一下圓盤轉動的軌跡能在一瞬間消失。永恆的存在和永恆的消失就如此對立著。

想到風雨飄搖的香港,我們曾經擁有的、引以為傲的、覺得理所當然的這樣那樣,到底是不能逆轉的存在,還是永恆的消失?[3]

導師評語:

[1] 改成「控訴」會否更好?

[2] 要提一提這是何遠良的作品,否則下文出現何遠良會很突然呢

[3] Overall:寫得好完整,能否首尾呼應,並扣連時局。讚!行文上有可以改進之處:現文見到次序邏輯——由政治作品到何遠良,再用何遠良作為轉折,改談對話,對談到最後又帶出存在定消失——但轉折太快,訊息太多,宜再加修飾。

建議:(1)加小題,提醒讀者轉方向(2)從何遠良說到朱耀煒的時候,可加多一句提示,對談不光是兩個作品之間,兩作引申「存在定消失」的討論,更是呼應整個展覽(起碼包括前文提到的政治部分),成篇文章結構就會更加密實了。

挑釁的影像 ‧ 主觀的解讀

撰文 : 陳樂軒

2018年11月10日的下午,是我人生中的第一次,第一次與未曾相識的藝術愛好者一同欣賞及評論位於石硤尾賽馬會藝術中心所展出的藝術攝影,可謂藝術欣賞的處女之行。「第一次」畢竟是彌足珍貴的,然而,我卻沒有空手而回,我第一次感受到攝影原來是一段段影像與自我感官的對話;我第一次感受到它如何呈現一段段零碎的挑釁史實;最重要是,我第一次感受到攝影原來可以是一種充滿記憶細胞的藝術,這種種的第一次,其震撼性都顛覆了過往我對它的認識及理解[1]。無疑,這次展出把我帶進了60至70年代的日本歷史,我卻把那種不安的感覺帶回那個下午,甚至昨晚,至今仍記憶猶新,這篇評論就當作那段時光之旅的小記錄吧!

一踏入場展場,就有種進入了時間歷史的感覺,天花板上的射燈斜照著黑白攝影的照片,光線並不強烈,亦不刺眼,照片上的人物和物件都能被清晰地看見,但總體來說整個環境都是偏向昏暗的,燈光的設置僅用作導視[2] 之用,不多不少,很能配合「動盪年代」的歷史氣氛。第一張吸引我注視的是9號東照松明[3] 於1964年拍攝的一張照片[4],背景是公寓室內的,一個成年男子正把手上的物件奮力擲向攝影的方向,看那年紀,大概接近28至30多歲,從拍攝的角度可看出他並不是像裝腔作勢般有所動作,而是真的動起格來把手上的物件擲向拍攝的正前方。我閱覽過後,第一種給予的感覺是很「叛逆」,而且很「焦燥」。心中不禁疑惑,是甚麼原因令他把情緒宣染於暴力去?是不愉快的人生經歷?還是社會的演變使他在未能擺脫舊社會的身份卻又要直面新社會為他帶來的挑戰而出現的掙扎?無論何者,這相中人很能表達一種把內心的「鬱悶」的精神狀態轉化為外在情緒並訴諸於行動的一種感覺,的確,這是頗有感染力的,它使本身處於冷靜的心理狀態中的我也泛起一絲絲的不安及燥動,我盡力把這些感覺壓制下去並以理性的態度觀賞下數輯照片。

之後我沿著其它參觀者的步伐往館內另一展場繼續閲覽,沿途展出的幾位攝影師如內藤正敏、倉田精二等的人的拍攝手法也很相近,有一些涉及日本夜總會的生活,裸體女性是少不免的,這需[5]有官能上的剌激感,但其實這是當時日本社會狀況的真實反映,是很有歷史性的一些照片,相較於現今大部分社會,就算是香港,攝影師也不容易能獲得法律的許可而拍攝這類照片,這可反映出當時日本是處於相對開放的年代,那時正是青年人一代面對日本脫變為現代社會的階段,舊有的價值觀被慢慢侵蝕之餘,新的價值觀尚未形成,或正在尋找中,身份認同、對金錢價值的追求、對現代文化的接受等均對剛剛成長一代帶來強大的衝擊及于不安,他們選擇以叛亂、尋求性方面的解慰以及對金錢的追求等是他們面對新社會的唯一出路[6]。一開始數幅藝術攝影照片還使我以為這次策展會以藝術的角度切入歷史,走下去才醒覺起初只是一些小甜點,往後才以現實手法展現當時日本社會真實的一面,這種策展安排使人產生一種由假像回復到真實的衝擊感,這更可突顯出策展人的規劃能力。

除了夜埸生活,還展出一些低下階層的生活相片,有路宿者的生活境況、有骯髒簡陋的居住環境等。可是,走下去,一些春光明媚的西方生活卻展現在眼前,那數幅照片是由澤渡明拍攝的,影著打扮時雮的年輕少女的舉動,甚有青春氣息。這輯照片與之前的可謂形成強烈鮮明的對比,我不太確定為何策展人有這樣的安排,第一,給參觀者有一些感官上的休息,之前的燥動及不安太衝擊他們了。第二,對照當日本的掙扎與當時西方(美國)社會的安定。我對這安排倒沒有甚麼批評,因我早已洞悉這位策展人的精心安排是有合理原因的[7]。

總括而言,這次展覽很能回應「挑釁時代」的主題,而策展人的佈局亦很有構思,如想探討日本60至70年代的社會及文代狀況,我誠意推薦這次展覽。[8]

導師評語:

[1] 既然說是顛覆過往的想法,那麼之前的想法是怎樣的呢?這樣才容易對比出改變

[2] 導引視線?

[3] 是「東松照明」⋯⋯

[4] 你應該是指「編輯者中平桌馬」嗎?攝影師鏡頭下的攝影師,可有特殊意思?

[5] 雖?

[6] Good interpretation

[7] 兩行之前才說過「我不太確定為何策展人有這樣的安排」,然後又在這裡寫出「我對這安排倒沒有甚麼批評,因我早已洞悉這位策展人的精心安排是有合理原因的」,到底你想說你了解/不了解策展人心思呢?

[8] Overall:開首寫得很像日記,行文比較流水帳,主題較弱。然而,文章讀下去卻看得到你的「主觀解讀」,尤其是「日本脫變為現代社會的階段,舊有的價值觀被慢慢侵蝕之餘,新的價值觀尚未形成」這個分析,從而理解「挑釁」,乃至動蕩與不安。這一點可以發大作為全文的中心,梳理之後主題便會更清晰。