香港視覺藝術評論人培訓計劃 2017

消費與文化的角力戰:談《第六屆藝遊鄰里計劃:九承九》

撰文:小青

究竟文化與消費之間是不是有相輔相成的關係?當人人設立工作坊宣揚各種傳統工藝,例如中國剪紙工藝班、繩結飾物班、藍染班等。顯然是為香港大眾提供了不少喘息空間和娛樂選擇,可是這些活動卻同時在消費工藝文化。試想想,你要付出多少錢才能夠成為這些工作坊的參加者?從金錢的交易角度而言,這些生活經驗彷彿就是說明文化工藝是可以用金錢買來,而且獲得這些工藝知識是十分容易,就如手到拿來的事。

如果實情並不是那樣,那麼何謂工藝?而更進一步,如何可以做到承傳工藝這偉大的目標?筆者在二月時到牛棚藝術村 1a空間遊覽過《第六屆藝遊鄰里計劃:九承九》這個展覽,是個由康樂及文化事務署藝術推廣辦事處主辦,九位年輕藝術家策劃的展覽。承傳工藝與廣泛參與是這次展覽的目標,再加上一位藝術家欲透過藝術作品的媒介來表達對土瓜環舊社區之情。

誠然,筆者知悉這次展覽的劣評如潮,例如是整體的策展安排,為何要安排在一個白牆的展覽館內?[11] 從普遍的符號意義上來說白牆能夠給人一種高雅無瑕的感覺,讓人聯想到精緻藝術(high art)的展覽設置,而是次的展覽欲呈現的是民間工藝和社區關係這些踏實親民的民間藝術,這樣的白牆設置會否令工藝顯得冷冰冰和愈來愈遙不可及?還是可以引發觀眾的反思而使他們重新思考傳統工藝的價值?另外,藝術家的經驗和手藝也是公眾疑惑的因素之一。藝術家們年紀輕輕在短時間內跟隨工藝師傅學藝,最後真的可以透過他們的作品呈現出各工藝的精髓嗎?先不論他們的技藝,但這其實是很積極和值得欣賞的概念。因為眼見時下年青人手機不離手,遇到問題便谷歌一下,生活在資訊爆炸的年代,傳統的概念差不多似乎可以全被數碼化記錄下來,而創作也開始可以透過電腦化生產的時候,有誰還願意攀山涉水去找傳統師傅學師去?

如果觀眾真的對年輕藝術家手藝有所懷疑,而又被帶動起對工藝的關心,大可多行一步,身體力行去跟師傅學習學習,那便可直接感受到工藝的威力。

總括而言,現在回想起來,學習工藝似乎不只是一種娛樂和消費。

參考資料:

O'doherty, B. (1999). Inside the white cube: the ideology of the gallery space. Univ of California Press.

1a空間 (2017年3月19日) 。1a空間,取自:http://www.oneaspace.org.hk/gallery.php

「九承九」=九人九思九工藝 (2007年1月25日) 。明周, 取自:http://bkb.mpweekly.com/設計生活/「九承九」=九人九思九工藝

「第六屆藝遊鄰里計劃:閃亮!」公布入選展覽方案(2015年9月30日)。政府新聞網,取自:http://sc.isd.gov.hk/gb/www.info.gov.hk/gia/general/201509/30/P201509290553.htm

第六屆藝遊鄰里計劃:九承九 The 6th Artists in the Neighbourhood Scheme: 9x9(2017年2月14日) ,YOUTUBE網,取自:https://www.youtube.com/watch?v=-5IeV_H-F2U

評論文章 2017年7月

(排名不分先後)

消費與文化的角力戰:談《第六屆藝遊鄰里計劃:九承九》

撰文:小青

喘息空間:香港當代藝術展

撰文:許軒琳

嚴瑞芳的回歸三步曲

撰文:曾慧明

設計被城市定義,還是重新定義城市——從理大設計年展2017看我城的美學

撰文:萬庭暖

評祈大衛 (David Clarke)《1997年6月31日》計劃

撰文:謝傲俊

談「何藩:鏡頭細訴香港光影」

撰文:Matsumoto Mitzi

天花亂聚,聚什麼?

撰文:陳誠勇

「第六屆藝遊鄰里計劃:遊園誌」

撰文:張靜頤

藝術作品與工藝 —— 談《九乘九》展覽

撰文:Kaho

M+ ─ 那來自03年的廣東快車

撰文:Grace Tsang

評語:

文字的結構有一定的功夫,表達清晰。如果展覽是基於「白盒子」的展覽空間而令到作品變成「high art」或物化,這裡宜多加例子證明,另外就是作品似乎消失在文章中。

[11]這裡應該是屬於作者的論點還是別人的論點?

喘息空間:香港當代藝術展

撰文:許軒琳

適逢香港回歸二十周年,亞洲協會香港中心展出「喘息空間:香港當代藝術展」展覽,邀請11位本地藝術家參與,使人不禁將香港僅餘享有的高度自治空間與喘息空間留有遐想。是次展覽作品橫跨室內展廳及室外部份,參展作品多達23組,涉獵題材甚廣,當中包括雕塑、攝影及聲音等多媒體創作。由於本人到訪的日子為額外延長的展期,有部位戶外的電子展品無法正常運作,實屬可惜。

從限制到壓迫

黎仲民《容器44》作品中使用44個小型電子屏,以隨機的形式顯示文字,每組文字會短暫出現,然後不斷更替。觀察者難免會將隨機顯示文字的數個電子屏拼湊一起解讀,有時可以串連成有意思的短語或不合邏輯及文化的語句。文字的解讀或許並不需要正確的語法或規範才可得以表達作者想講述的意思,而在這貶眼間顯現的「無意義」短句當中,大腦又可否給予自身一個喘息空間?

在戶外展區中,有一個透明立方箱內5分之3的地方滿載了一個個赤裸的小人偶,此為鄭智禮的《mm》。作品具有互動性,按下按扭,就會使箱內的氣袋泵氣,使人偶們更加壓迫,與此同時,氣袋可達到膨脹幅度亦有所限制,致使箱內的人偶未至於被壓至粉身碎骨。猶如將七百萬人口擠在狹獈的香港內,再加上外來的人口,致使原來的居民更為壓抑,任人魚肉去承受這幕後黑手帶來的擠壓和不安。

展覽主題清晰,各個作品都能與展題相互呼應[11] ,不但對香港本土有直接連繫,甚至亦有運用展覽場所的歷史建築有所關聯。此外,附贈的小冊子載有對當代藝術反思的引導性問題,縱使對本地當代藝術沒有認識亦不難理解部份展品要表達的信息。

評語:

基本上文章的結構完整,有引作品例證證明其結論。部分內容宜多加描述,例如主題上如何清晰,作品之間如何呼應。而因為這次展覽作品較多,選取其中兩組作品描述的原因何在,都可在文章裡說明。

[11]宜多加描述作品如何使展覽主題清晰

嚴瑞芳的回歸三步曲

撰文:曾慧明

〈廿年回歸前後話〉展覽以藝術創作回應政權的更替、時代的變遷。嚴瑞芳作品選擇了「鳥」作為「自由」的載體,訴說香港回歸三步曲:回歸前、回歸的當天、回歸後;以此誘發觀眾聯想,把創品中的情境自行對號入座。

《墜落如雨》搜尋香港野鳥墜落黑點,從「跌」中看「歷史」,尋著載卓爾夫人的經典一跤。1982年9月24日,英國首相戴卓爾夫人訪華,就香港主權問題進行談判,期間在人民大會堂外跌一跤。 藝術家團隊在街上重演跌倒,讓觀眾自行聯想、連結日常。直接了當,這些行為表演的就是所謂「仆街」,像是說預言,預言了香港回歸後的情況:由一個人的「仆街」越演越烈至「集體仆街」。回歸前就預見了未來。

97年香港主權移交當天,沙田放生了五千隻來自北京、上海、福建、廣州十多個中國省市的信鴿;由於鴿子記憶力特強,天性戀巢,因此即使千里迢迢仍然會飛返出生地。嚴的作品《黑鳥鳥》正是以這批「回歸鴿」為考察對象,當中有幾百隻留落香港沒有飛回中國,由於鴿子繁殖力強,廿年間數目大增。這批落單的「回歸鴿」沒有聴北京的話乖乖飛回,並改以香港為家。能夠有選擇權才是真自由。

《來自北方的聲音》於維多利亞公園進行了一個實驗,製作了一個鴿哨,由鴿子作聲音演奏。錄像中,鴿哨會發出D及E兩個高低不同的音階。至於為什麼會發生這個差異?原來當鴿子自高而降,便會產生這種音差。鴿子演出的地方是維多利亞公園,它於1957年10月啟用,以英國維多利亞女皇命名,公園正門更有女皇銅像,為紀念她登基60周年而鑄造。鴿子在這個充滿殖民地色彩的地方演奏,自然讓人聯想到政治邊上。這正正是香港人回歸後的生活寫照。香港人在僅有充滿殖民地色彩的地方,用自己的方式發聲,聲音因從高往低而驟變,不是唱歌,更似呼叫。

當誰都以為鳥兒在天空中飛翔便等同自由,原來現實與想像往往大相逕庭。嚴瑞芳的作品卻有一種揮之不去的宿命感,當年載卓爾夫人跌倒已然一錘定音,往後的歷史發展也只能按劇本演下去?

評語:

這是篇以詮釋作品為主的文章,因應篇幅的問題,大致能將作品的一些核心內容表述出來,但現時結語部分略有簡單,可多加分析如鳥的暗喻成分,三個向度的作品如何串連成「宿命」等。

設計被城市定義,還是重新定義城市——從理大設計年展2017看我城的美學

撰文:萬庭暖

設計被城市定義,還是重新定義城市?對城市與美學的關係的疑問,在觀展後一直縈繞在我腦海中。

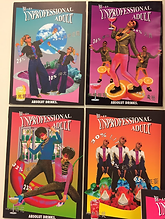

從最令我深刻的作品談起︰廣告設計系的「Be An Unprofessional Adult」並不是放在平台(P層)的焦點作品,而是在5樓房間的近門口位置。甫進房間,我的目光已無法移開。 作品為酒精品牌宣傳,宣傳品包括海報、短片等。雖然它的宣傳方案未必是最精巧的,但在視覺表現上,卻令人耳目一新——沒有遵循時下流行的「文青」風格,反而走狂野路線︰海報大量採用粉紅、橙、紫等鮮艷顏色,當中人物的穿著有80年代流行的喇叭褲 、豹紋緊身褲,光怪陸離卻又配合海報用色及主題,「抵死啜核」。

圖︰展於香港理工大學「理大設計年展2017」,由今屆廣告設計畢業同學所設計的「Be An Unprofessional Adult」。

後來我才知道,這是Vaporwave風格。 Vaporwave原是一種音樂風格,中譯「蒸氣音樂」。它啟蒙自EDM(電音)、New Age Music(新世紀音樂)以及Indie Dance(獨立舞曲,分支包括Chillwave、Seapunk等),流行於二零一零年代早期的網上群組(註一),常取樣於七十至零零年代早期的Lounge Music(酒廊音樂)、Smooth Jazz(柔和爵士)及Muzak(公眾場所常用的輕柔背景音樂),帶有懷舊味道,摻雜迷幻感覺,節奏偏慢。Vaporwave後來應用於視覺表現,以Glitch Art(錯誤藝術)、文藝復興時代雕塑、Windows 95界面元素(文字藝術師、對話框等)、傳統Cyberpunk(網絡龐克)、日文及其他非西方語言作為設計素材。

「畢業作品用Vaporwave好大膽。」跟朋友討論,對方也很喜歡這份作品,並有以上感言。這句在我腦海盪漾︰創作是否終究窘於社會的目光、評分的桎梏呢?

「當一個不專業的成人」的中心思想,配合Vaporwave風格,無疑是對既有框架的一記重槌——你會選擇所謂「成功方程式」,還是嘗試新鮮但可能失敗的方法?Vaporwave,並不只是混合懷舊和超現實而已。事實上,Vaporwave背後的精神,與作品中心思想不謀而合,才是「Be An Unprofessional Adult」的精妙之處——Vaporwave背後隱含對企業和資本主義文化的諷刺︰Vaporwave作品生於網絡、死於網絡,完全免費,可謂純粹創作。

今天的主流媒界中,極簡、文青風格俯拾皆是,亦越來越多人畫字,其他藝術風格卻乏善可陳。儘管不少人是出於興趣,但卻不禁使人嘆問我城對美學的定義的限度。摒棄「安全」的做法,挑戰現況,正是現在需要的離經叛道。

在投入設計活動的同時,又有否令「美」的定義更偏狹,而不是為「美」添上新的詮釋?在今天人人都可創作,成為KOL並獲利的年代,這個問題實在值得反思。

*註一︰包括Last.fm(網絡電台及音樂社群)、4chan(仿日本2chan、以動漫畫為主題的貼圖論壇,常與次文化扣上關係)、tumblr(以圖像為主的博客)等海外知名網絡平台

*是次逛展集中觀賞廣告設計系及視覺傳意系的作品。基於篇幅所限,故集中討論一個作品。

參考網址︰

aesthetic.wikia.com/wiki/Vaporwave

https://flipermag.com/2015/09/10/vaporwave/

knowyourmeme.com/memes/cultures/vaporwave

評語:

可取的地方在於作者嘗試分析品牌與設計理念間的關係(但當然以設計畢業展來算未必能夠真正反映現實面貌),由於篇幅等限制,當中不少地方仍然可深化,如美學(或文化再現)與城市的關係其實複雜而多面向。而評論設計的時候,我們更需要分析其「visual communication 」,當中視覺元素的分析可以加強,譬如從Vaporwave的風格中,那個設計又是否上乘。

評祈大衛(David Clarke)《1997年6月31日》計劃

撰文:謝傲俊

意大利史學家克羅齊(Benedetto Croce)在《歷史的理論與實踐》(History, Its Theory and Practice)中提出了一個重要的觀點:「所有的真歷史都是當代史」,所謂「當代史」與「非當代史」的差別在於「當代史」是能夠「在歷史家心靈中迴盪」。克羅齊史觀下,歷史素材可以分為「真歷史」與「假歷史」,「真」和「假」之間並不是指這段歷史素材是不是的有根有據的存在,而是該歷史素材能否激發起當下的共鳴和思考?

香港藝術史學家祈大衛(David Clarke)在牛棚藝術村錄影太奇單位的空間策劃了展覽《1997年6月31日》,聯同了跟他曾與他合作過《找尋藝術》(1990)的資深藝術家和策展人何慶基,以及作家許素細,透過各種文本,交出了一個「所有的真歷史都是當代史」式的回應。祈大衛兩段「弱影像」式的慢動作表明立場:六月三十一日,香港脫離英國,卻未回歸中國,處於一個獨立自主的狀態。祈氏的錄像為這個展覽製造出一道進入「六月三十一號」的門,何慶基的素描系列《坊間故事》和許素細《The transubstantiation of the ants》的短篇小說, 就分別以圖像與文字的形式為觀眾提出更多這個無政府狀態下的幻想。祈氏除了讓兩名創作者與他在這個議題作跨文本的對話外,亦引入口述歷史的錄音和世界其他地方發生的事件的文本資料,透過創作者具自我意識的創作和令「在歷史家心靈中迴盪」的主觀史料下建構出「1997年6月31日」。

這個展覽並不只局限於牛棚空間所展示的作品和文獻,祈氏在《1997年6月31日》官網設下了'Audience Contributions'分頁讓讀者投稿,能以任何媒介的形式以匿名身份及日記形式發表於網站上, 祈氏將「1997年6月31日」交給予大眾,在網上平台的形式再次建立起《找尋藝術》(1990) 的形式,在九十年代,何慶基與祈氏為推廣藝術予大眾,對大眾進行物件的徵集。今天再次重施故技,但這絕不是舊酒新瓶的概念,而是網上平台的「非空間性」聯結起遊離的觀眾群,重塑展覽的空間性與其延伸及持續性。

展覽本身就是是次展覽的最核心媒介,但因而展覽藝術家和策展人之間的關係卻令人困惑,由觀眾角度看起來,祈大衛於是次計劃經已完成藝術家與策展人兩個身份。與此同時,梁學彬亦在是次展覽掛上策展人的身份,交出了一篇策展宣言, 寫下關於梁自身對一些九七的感受和想法, 以及作為導讀般的存在帶領我們用一個「策展人語」的視角去看祈大衛的展覽。但是除此之外, 到底策展人在是次展覽的定位一個怎樣的存在?當一個策展本身就是藝術家的作品,策展人除了在行政上外,在創作與策展之間的權力關係如何遊走?當機構單位作為藝術生產的空間,在掛上「策展人」的名銜時,是以一個什麼功能而存在?這個展覽亦需不需要一位策展人?

祈大衛點出「1997年6月31日」這個命題,但最後是誰在書寫1997年6月31日? 是祈大衛?是錄影太奇?還是透過'Audience Contributions'分頁投稿的你和我?

評語:

文章涉及了兩個討論,一是「真」、「假」歷史素材能否激發起當下的共鳴和思考?以後文章末段策展問題。前者透過詮譯計劃進行辯証,但辯証方面還需多作分析,如共鳴涉及到計劃的流通,以及共鳴與思考本身所指涉的又是哪一個群眾? 而後段的策展問題,亦需有論據支持,如策展的合作過程未必能從展覽中呈現出來,或者需要作訪問才能引證論點。

談「何藩:鏡頭細訴香港光影」

撰文:Matsumoto Mitzi

攝影是以光與影表達感情,在寫實與非寫實之間,做出一個視覺的對話。沒有光便沒有攝影。

「攝影是用光繪畫。 每一張作品都是一個小窗子,透過它來看出作者眼中所見的人生世界」何藩說 。

何藩擅長用光、 陰影、 缐條 、具體物象和人物、象徵主義、 幾何圖形 、黑白二色以上的元素, 做對 比以營做强烈的視覺效果構圖去說故事和表現人文關懷。

他的相片顯示出五六十年代香港社會的眾生相, 不同社會階層的生活形態和精神面貌 。香港街頭巷尾 雖然𤋮熙攘攘,但從他的鏡頭卻能拍出一種平靜疏離的感覺。

何藩擅於補捉決定的瞬間, 非常懂得利用寫實的環境和人物去表達他的主觀視角。 一幅好的圖片勝過 千言萬語。他的構圖非常嚴謹: 利用點缐面、 三分缐、 九公格基本美學觀。他對光影的表達充滿詩意 ,給予不同解讀性的空間。 在拍攝時把各個元素互相連結對比安排。 相片沒有多餘的景物 ,每個元 素連連緊扣, 使畫面能鮮明突出主題。同時使用環境的特質去增添相片和構圖的趣味。

我選擇以下我最喜歡的照片來解釋他故事和相片構圖技巧。

“日暮途遠”

日暮途遠是何藩最愛的作品 「假如我只憑一張相留名,會選擇這個畫面」。庚信 《哀江南賦》裏 “日 暮途遠,人間何世"的意景就是這張照片的靈感 。照應他當時漂泊的生活從上海逃難至香港。 這張照 片前方是一個在冷清的街道推著三輪貨車回家的男性工人。後方夕陽之光令波浪閃閃發光,波濤拍岸時 畫出一抺銀白的光缐。同時亦照亮碼頭旁的倉庫和三層樓大樓。但何藩利用逆光處理這歸心似箭的工 人,他的輪廓是黑暗的 ,長長的影子象徵他的的步伐很沉重和工人的辛勞 。環境雖然是那麼光亮 ,但 餘暉並沒有照亮他 。強烈的光喑對比更顯歸途人的落寞。

“陰影”

不論是神來之筆還是黑房裏弄出來的效果。我第一次見到這張照片覺得很震撼 。除了有近乎對等的光 和陰影, 構圖是完美對角的三角形。

這照片代表了人生: 就算我們站在光的下面也不能避免被黑暗的影響。

無論我們站得多麼的端正 ,人生似乎不能避免被黑暗侵蝕, 在平衡中會出現暗湧。相中女生穿的黑色 長衫與陰影相對應,象徵延伸那些黑暗。

這是善用光與影的意象。千言萬語盡在光影之中。

“午後閒談”

他用背光的效果和從一樓的氣窗灑下來的長長的光線做出一個強烈的對比以勾勒出那三位穿深色長衫愉 快地聊天的富泰婦女。

根據 Sarah greene 說這是在下午三時四十分到四時拍的,這是婦女們一天最後能買菜的時間。

背光的效果和煙霧光缐營造一種落差和安詳平和的氛圍。想像在熙熙攘攘的中環街市她們在用粵語侃侃 而談時, 觀看者根本感覺不到匆匆忙趕回家做飯的感覺 ,反而會感覺到一種快樂的氣氛。 中間婦女的一絲微笑畫龍點睛,令觀看者期望與預測有所不同。 婦女面向光芒象徴每天雖然重覆買菜, 此時此刻與朋友相聚的時光卻是很快樂。

“背道” “夜深沉”

他注重細節以呈現細膩的畫面。

夜深沉: 電車運行下的偈油令柏油路和路軌在午夜閃閃發光 ,雙軌並行和一雙一對的行人剛剛好做出一 個平行的隱喻。

背道:磚塊和柏油路面相輝映反射不同的光做成落差。

路軌和三五成群的行人、 陽光與大樓的陰影, 令圖片構圖巧妙地剛好每個角落都填滿了。

兩張照片都利用路䡄作一個連接各種元素的缐。

評語:

現時的文章以較為片段的方式處理,前提要看你的文章會以哪一種方式發布,或者是想表達些什麼才使用這種片段式的描述,當中一些段落可以整合跟歸納成幾大段。文章看來沒有結尾,而詮譯作品時亦可以探求為何喜歡這幾組作品的原因,梳理出當中一些客觀的條件加以論述。

天花亂聚,聚什麼?

撰文:陳誠勇

路經藝廊,本身帶有養過竉物歷史,隔著玻璃牆看見動物[11] 木刻作品,不其然腳步就慢了下來,走進展場。

[天花亂聚]是由三個自稱為中女的本地作者[12] 之合展,於7月22至27日在石硤尾賽馬會創意藝術中心一樓藝廊舉行。簡介中說明她們期望透過繪畫素描、木雕、鑲嵌畫等,把從生活中由萬物之美所悟出的天命之道展現出來,要讓這些大情小景令觀眾有停下腳步一刻。

自己不算是"痴"控一族,心情未至看見這些"喵※汪星人"就冷靜不下。但若閣下已同這些朋友結下不解之情,立下一瞥,大概已會不是慢步而是跳躍式的進入會場。

展場展出作品不過量,空間感適中得宜[13] 。作品明顯反映出各作者對某一類創作媒介的專注。全場有著外國小鎮擺賣手作市集的情調,淡淡然的,外人看來平常不過。作品平面至浮雕,都屬裝飾性的居多。

展品個別主題的都是作者們個人週遭的事與景,不論是啟發自第一手或是第N手的經驗,畫面盡是自然界的事物。當中有作者與愛竉、旅行當中的天與地、網上風行的流浪動物和本地事。作者們在畫面上嘗試表達著自身和那些事物的交流與記錄。誠然,是次的傳意方式比較需要倚賴每件作品傍旁的長篇文字。而展現出來技巧亦屬本地商業向的工作坊工藝層次。

若有點粗心大意,一進場只管向心愛的竉物作品面前遊走,大慨觀眾又會覺得今次只是多走了一個強調愛護動物與自然的環保作品展。

走溜眼的可能是宣傳品上的那一段次了大小的文字,[自從造天地以來, 神的永能和神聖是明明可知的,雖是眼不能見,但藉著所造之物就可以曉得,叫人無可推諉。] 這是基督教聖經中的一段說話。

這樣,今次的展覽主題就立見明顯了,主角不單是畫面中描述的情景,或別人看似平常、每日重重覆覆看慣了出現於媒體之事件,而是作者們從中遇到的生死觀和靈性上的感悟。

從展場中的一些附帶刊物中得知,作者們的基督教信仰派別可能是基督新教,大概是屬香港主流的基督教褔音宗派。基督新教,尤其是褔音派,大多傳統上著重文字的表述[14] 。今次作者們努力嘗試運用視覺媒介把自身的信仰領吾展現出來,而又不委用傳統上的視覺符號,及至如基督東正教拜占庭式的聖像圖騰[15] ,實應鼓勵。

而神來之筆,便是全展場唯一一件鑲嵌畫鏡框鏡子展品,作者將她放置於人臉的高度,並在鏡面上用雙頭筆寫上"欣賞自己", 讓經過的人都省覺不要只關注於其他畫面內的受造物形象,更要多注視於自身所領受的形象吧。

說回起初本人在玻璃牆外看到的木刻作品,原來是其中一位作者對身邊相遇過的愛竉作的木浮雕,宛如一家人的合照般,並一字排開以作記念當中生生死。有趣。

評語:

文字語氣有風格,但當中一些詞彙可準確與具體些,在沒有圖片下,讀者較難掌握一些重要資訊所描述的是什麼。有需要時要引述。從文章的結構方面,有幾個論點都可以合成段落方便閱讀。至於文章內容上,如果刊物上提到她們是因應自己基督徒身份繼而創作這次展覽的話,其論點才算成立。

[11]可具體說明是什麼動物

[12]當中有沒有更具體的資料?

[13]可具體地多加描述

[14]需多加證明

[15]如「園泉香港基督徒藝術家團契」都是當代藝術家以基督徒身份所建立的藝團。基督徒身份與傳統上的視覺符號兩者沒有必然關係

「第六屆藝遊鄰里計劃:遊園誌」

撰文:張靜頤

「「第六屆藝遊鄰里計劃:遊園誌」藝術家:張子軒、禤善勤、梁御東、鄧國騫、黃嘉瀛。「藝遊鄰里計劃」透過選出本地創作人士的藝術方案籌辦展覽,讓藝術走進社區。本屆藝遊鄰里計劃更關注本地歷史文化、人文生活等議題。」

「遊園誌」給我們什麼啓示?

「遊園誌」,英文為「No Neverland」。誌,作為一個記錄的形式。 在中國文學,有不少作品用借景抒情,或是用遊記的形式去暗喻社會狀況和對社會的情懷。 No Neverland, 字的解釋是:沒有夢幻島-這讓我聯想起沒有「理想國」,正義,秩序不復存在。

展覽項目團隊以「香港動植物公園、皇后像廣場、遮打花園、中山紀念公園和卜公花園」為研究起點,借用和選取公園內的現成物和歷史/傳說去進行創作和抒發情懷。另外,展覽的特備節目名為「公園導賞團:回歸20年最後一個日落導賞團」及「本土公園話趣 」。 從當代藝術的語境看,以上的內容包含[11] :後殖民社會狀態、文化身份、身份換置及非特殊地點(non sites)。

展覽已五個裝置藝術作品-「數據有限資料館」、「強制現實觀察亭」、「忘憂經歷懷念廊」、「失落補償願望廳」及「殘存餘韻存放處」,營造一個可讀性的線性故事和敘述。 場內的燈光設計昏暗統一,好處是帶出一種儀式典禮的莊嚴和舞台的感覺,也有把不同作品緊扣的作用。敝處是環境不適合於細閱文字。巧合地,展覽的作品沒有作標示說明,也沒有可供現場閱讀的文本,文檔記錄。唯一的文字就是作品,例如在窗戶黑底反白的歌詞、墓碑上所刻的字及未來三十年皇后像進行修復的檔案。當文字是作品的一部份,而不是輔助用途,提升了文字的重要性。

場內工作人員給予觀眾自主閱讀作品的時間,其後在觀眾離場時,友善地和觀眾分享藝術[12] 家的詮譯和創作理念。如同導賞員,在此之前,他們和藝術家團隊溝通,以配合藝術家的指示,為沒有參加展覽特備節目的觀眾,提供額外的資料。我們會發現了一些雙方看到的及一些只有單方看到的體驗[13] 。

範例:

雙方看到的體驗:

「過往在公園裏供奉神像,現在失去關注。」中西合璧的神像供奉,反映地方的多元文化和宗教。

「曾經在皇后像廣場的皇后的銅像,基於歷史原因而搬往維多利亞公園。」

「藝術家為自己設計了一座墓碑。她套用哲學家的說法,「只有死亡才是真正的自由」」

我單方看到的體驗:

人類的處境是像黑猩猩一樣被困嗎?

未來三十年皇后像進行修復的檔案,所記錄的修復日期為回歸前後和國慶前後。政府有意去隱藏後殖民的狀態和在去殖民化嗎?

「只有死亡才是真正的自由」沒有言論和人身自由,甚至以和平友善的方式的言論這個機會也失去。

我看不到的體驗,但其後知道的感受

「黑猩猩與人究竟應該相信生物進化論,還是信仰?若兩者也不相信,而傳統又已經分崩離析的時候,那人又應該如何面對生命?」人的良知會退化到比不上黑猩猩嗎?

「在文獻搜查中發現,政府曾提出會否為皇后像進行修復。如果三十年來也有所修復的話,那皇后像的樣子會變成怎樣呢?」認同,經過不斷修復後,會變成和原來所不同的樣子。

「於園中撿取樹枝,並粘貼上人造樹葉,偽裝成一種健康的狀態。」認同,

在社會上有不少偽裝成一種健康的狀態。

在同期的展覽中,「自由之外 文獻回應展覽:導賞 + 分享 對談

r:ead #5 駐村・東亞・對話 之 神話・歷史・身份」和「廿年回歸前後話」也同樣地探討這些當代語境議題。整體分析,這是一個策展能力高和雙向溝通的展覽。

評語:

作者觀察仔細,前半部為較為宏觀的分析,下半部則是微批方式,有點像絮語的對話方式開展有可取的地方,但現時下半部的思維上較為跳脫零散,加上「認同」後沒有太多論據支持,難帶領讀者作系統性的閱讀。宜將文章重新整理其結構,加強下半部的成分,增加可閱性。

[11]這陳述可以再準確些,因「當代藝術語境」相對來說較為迷糊的概念,按現有資料,更像是一種借喻及寓言體的策略

[12]這裡加一下代詞較好,因一時間會混淆是指工作人員還是觀眾

[13]雙方所指是工作人員與藝術家,還是作者? 單方指的又是誰?

藝術作品與工藝 —— 談《九乘九》展覽

撰文:Kaho

《九承九》展覽在2017年1月,在牛棚藝術村1a空間內展出。透過9位90後初畢業的年青藝術家策劃,在不同的工藝領域中學習,當中包括編織,蝕刻,活版印刷,造香,倒模,刺繡,紙糊獅子面具,玻璃工藝及手繪青花瓷。他們各自用不同的藝術語言,賦予傳統工藝新的意義,敘述藝術與社區的連結。師傅的角度會著重產品的實用性和可行性為原則,他們探索工藝與藝術之間,可以發生的可能性[11] 。轉化傳統工藝的技巧和功能,創造新的藝術作品,令觀賞者透過作品的藝術語交流了解工藝。展覽場地同樣是賦予藝術空間意義的古蹟,與展覽意念接近。

展覽當中鄭志堅的《東方紗廠》,從他作品簡介中,說出用香和灰燼作為創作的媒介,作品呈現土瓜灣東方紗廠的昔日和今天的面貌,細說完整個社區的變化和背後故事。作品在淡黃色的燈光投射下,設置在一個半米高的白色四方形立體座枱上(圖1)。在一個同樣方形3厘米高的盤內,可以府視圍繞着柱的四邊觀看作品。在盤的正面前方可以看到一塊金色的金屬薄片,造型似一個被蓋上灰的窗口。仿似看見窗角上綠色的小草,仍然存在著一點生命力(圖3)。窗口的背後是一塊已經化成灰燼的大空地,香灰在盤內呈現出仿似現在東方紗廠的狀態,從燃燒後香灰上的輪廓,可以看到建築物排列一行一行的痕跡(圖4),塑造一種無人荒涼的氛圍。

(圖1) 作品設置在一個半米高的白色四方形立體座枱上

(圖2) 香燃燒後留下,仿似��建築物排列的一行一行痕跡。

香燃燒後只剩下一堆灰燼

(圖3) 窗角上綠色的小草,仿似存在著一點生命力。

鄭志堅用香灰物料的本質語言[12] 傳遞訊息,令作品附加一層意思。香的是一種祈福的東西,但燃燒的盡頭到最後只剩下灰。人造物,東方紗廠和造香一樣始終會隨著時間而瞬間即逝,價值何在?作品今我產生好奇感,查找東方紗廠有關歷史,尋找鄭志堅所提及的昔日和今天的面貌。東方紗廠代表了70至80年代,紡織業在香港經濟的重要角色。一座建築物有代表他的時代脈絡,錯失獲得被保留的機會東方紗廠與牛棚成功轉化為藝術村的古蹟有差別的命運。如何適當地把屬於我們的文化保存?

藝術家們的作品連結起對當下對社區發展問題的反思,但傳統工藝精神在那𥚃呈現?工藝價值是否要直接親身體驗和交流?藝術家苦未能把工藝精湛之處表現,會否有點貶低傳統的價值?師傅用盡一生時間去專研一種工藝,非常值得我們尊敬。工藝技巧被機器精準的技術取替的今天,師傅和工藝的價值在那裏?值得我們反思是處於現代社會中,如何可以抽出一點時間學習工藝,怎樣有效地保育?透過藝術可以給大眾和學生從另一種角度接觸工藝,提升對傳統工藝興趣,將有趣的地方傳播開去。

評語:

作者對展覽的策展方向與閱讀作品有敏感度,文章希望討論的重點在於藝術家希望「探索工藝與藝術之間,可以發生的可能性」與現時作品「未能把工藝精湛之處表現」之差別,唯文章用上一半篇幅描述作品的呈現方式與內容,沒有開啟到這方面的論述。

[11]這裡的代詞會令人混淆,這裡的「他們」應是指藝術家?

[12]不太明白「本質語言」的意思,是指物料衍生的意義?

M+ ─ 那來自03年的廣東快車

撰文:Grace Tsang

七月的某天,按著西九文化區官方網站的指引,花了二十多分鐘,大汗淋漓的推開M+展亭大門,我步上那回到03年的「廣東快車」。

「廣東快車」是上年才剛開幕M+展亭的第四個展覽,所展覽的作品首次展出於2003年第50屆威尼斯雙年展主題展中。這列「廣東快車」在全球化的情況下,走過了過於都市化,急速發展的歲月。這場展覽未能如場刊所寫的期許,讓人感受到作品與香港有親密連繫,存在的是陌生的疏離感,仿佛這列車只存在於另一個平行世界,不曾出現。因為身在香港的我們與一河之隔的廣東地區是這麼近那麼遠,雖知道它的存在,但對珠三角的都市發展及人們日常的理解終究有限[11] ,共鳴感欠奉。當然M+把這列快車置於展館中,向香港大眾展現內地藝術家的創作,這點嘗試是值得讚揚。

個人認為是次展覽焦點在由一群藝術家協商出來,用房屋外型或建築框架所構建的空間,分割而又一體。藝術的價值有時不光是來自作品本身,還需要空間配合,從其外型來看,建築物的輪廓來展現都市面貌,於內部空間放置作品,處理井然有序。

鄭國谷的《樣品房》創作理念曾提美國與伊拉克士兵用的軍刀都是產至陽江,是全球化與通訊科技讓一切變得可能。同場林一林的作品《溫床》,運用人與磚頭為媒介,拍下片段,記錄當代的限制。從場內中心放置的電腦影片中,可知藝術家們是想作品與外界有所連結,部份作品更因第一次走出國門,步入威尼斯這個國際舞台,所呈現的是為強調與國內外傳統藝術作品差異而創作, 是一種實驗,某程度上也算是自我嘲諷的藝術實踐。這些是個人認為這次展覽的可取之處,深刻體會到藝術家們是在探索,連結自己與城市, 全球到自身的價值及可能性。

然而,畢竟作品的時代背景於14年前,大環境已經改變, 遺忘是人類的特性之一。從探討當代藝術的可能性角度來說, 「廣東快車」作品背後所展示的都市化脈絡及所呈現的藝術觀感,或是與香港的差異連繫,未必可令處於當下的公眾容易解讀回憶,作更深層次思考。西九作為香港新的藝術文化區,M+的展覽是供市民大眾免費入場。現在欣賞展覽的門檻已經較早幾十年前低,這點是希望公眾能不受收費限制,有更多機會接觸到藝術。但連M+ 也以收購內地藝術家的作品為館藏,而把香港本土藝術邊緣化,甚至香港大眾本身對藝術教育也一知半解,不知道自己是一個可以充權的文化公民時, 「廣東快車」這類的藝術展覽,最基本能做到吸引人們親身前來了解其意義及價值嗎?

我踏回2017年的回家路, 這回從另一條路出去僅花了十分鐘。由衷希望西九文化區落成後,香港藝術文化方向不再偏離,千萬別如官網那條本為疏導人流卻設計成讓參觀者兜兜轉轉的長征路。

同場加演:

它該日同時有一批來自社福機構的老人家隨導賞前來參觀,當中幾名婆婆走到段建宇作品《藝術雞》面前的討論,留給我很大印象。

婆婆A:點解會有雞嘅?

婆婆B:你識咩呀? 哩啲係藝術!

婆婆C:雞都可以做藝術品?又整得幾真,幾似我以前養嘅雞喎。

藝術家選擇用雞作主題墦當然有其原因,婆婆們的想法多少偏離藝術家本意。然而,藝術源於生活,人人均可有自己的一套理解藝術的方式。

評語:

文章討論其實有兩部分,一是對應展覽內容分析,另一部分則討論M+的方向,按現時的篇幅,其實可集中討論一方,使論點更扎實。「廣東快車」作為一種「當代藝術史」涉及不少需要梳理的資料,評論分析才能更立體,如原先中國能第一次以國家身份參與雙年展,結果因沙士關係除消。而當時廣東的當代藝術家在中國藝術也是邊緣。而後半部則要小心以偏概全,因本土藝術邊緣化要討論的範疇廣且複雜,如什麼叫本土藝術也未必有定論,也要整體藝術觀分析才能推斷是否邊緣化。

[11]多加自己站在哪一個立場而產生的感覺,因廣東與香港無論廣義上的流行文化、到狹義的藝術實踐的關係也有